Best Seller Books

Slider Widget

発酵

原住民

薬草

イベント

本

このブログを検索

Facebook Page

お知らせ

About me

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate.

連絡フォーム

Labels

Pages

レギュラープログラム

Oddthemes

Popular Posts

POPULAR POSTS

夏が本場の発酵食「豆豉」づくり

中国語の勉強方法(1)日本人にとって有利な言語

紅油腐乳作りとアレンジレシピ(オンライン講座)

客家の保存食とオレンジソースの作り方

台湾の発酵を学ぶ!夏の台湾料理教室

「釀酒:米酒、紅麴酒、小米酒、高粱酒、水果酒、蔬菜酒,釀造酒基礎篇」徐茂揮著

豆乳チャイで中華パン「刈包」

「医食同源」台湾の薬草文化

パイワン族の粟と紅藜にみる種への信仰

「田園媽媽味」陳亭心

最近の投稿

すべて表示1日30名限定!タイヤル族の自給自足の桃源郷へ

不老部落について 台湾植物民族と発酵ならいごとの旅2日目。 入域できるのは1日30名限定!タイヤル族の現在版桃源郷へ。 不老(Bulau) 集落のBulauというのは、タイヤル語で、のんびり過ごすという意味で、日本語で言うと、"ぶらぶらする"みたいな感じだ。 入域制限しているため、数ヶ月先まで予約でいっぱいと言われてて、なんとかキャンセル待ちで1席ゲット。 入域制限は、集落の暮らしを維持するために必要な措置で、入国税をとって観光制限しているブータンの戦略とよく似ています。 村までは、車は入れない。 長い吊り橋を徒歩で渡ると、かなり桃源郷に入った感。 まず、粟の酒と薬草茶がふるまわれ、粟で発酵させたすっぱい肉を囲炉裏で焼く(タイヤル族は生肉で食べるそう)。どぶろくと肉は一口づつ交互に食べるのが、タイヤル族流なのだそう。 粟で発酵させた豚肉Tmmyanと粟のどぶろく ここは、ほかのテーマパークのような民族村とは違い、人が実際に住んでる。 キノコ栽培施設や、どぶろく工房、パン工房があり、竹やナイフづくり、機織りをしてて、天然の薬草を採集していて、染色し、濁酒を仕込み、肉を発酵させ、食卓に登る食べ物も、約8割が自給自足なのだという。 人口は約20名。ごはんは、共同調理場…

台湾アロマ博物館と森林温泉

香りのセラピーはアロマだけじゃない!アジアの芳香療法とは ときどき同行者を募集していますならいごとの旅。 コロナ後再開し、今回は3名の方に応募いただきました〜! 台湾旅1日目から台北を飛ばし、宜蘭にある台湾芳香博物館へ。アロマって西洋のイメージが強すぎですが、漢方にも芳香療法はあるんですよ。 ヨモギやタカサゴギク、薄荷、台湾檜、などなど、使われ方が書かれています。 漢方アロマの本 台湾にきたら毎回、数日間、大学の書庫や郷土資料館にこもって本を読むのですが、アロマと台湾薬草に特化したこのコレクションは大学でもないかも!台風の日は読書デーにしてたのですが、初日からアロマ専門書庫にこもってしまいました。 台湾は温泉パラダイス 台湾は、実は植物調査を始める前は、温泉に入りにきていました。 台北周辺にもいい温泉はありますが、やはり地方がおもしろい! 泥パックにダイブするような泥温泉もあれば、炭酸冷泉があったり、プールのような温泉や、森の中の温泉も! 本草綱目や黄帝内経あたりの「薬湯」について深掘りしていると、温泉に入りたくなり、夜は礁溪温泉郷へ。森の中にある森林温泉を満喫してきました。 ドクターフィッシュおおすぎ・・! 森林温泉 名物、八宝冬粉。8種類の具が入った春雨。なぜか台湾では、春の雨…

豚の熟鮓、魚卵の漬物、野草麹の酒?!台湾原住民の植物と発酵の知識がものすごい!

ときどき同行者を募集してますアジア民族の自然と共に生きる知恵を学ぶ旅。今回は、台湾のアミ族の村を訪ねてきました。 台湾からは、屏東科学大学の先生や学生、日本からは、糀屋さんのスタッフと一緒に参加。原住民の食品や植物の研究者と一緒に旅していたので、使う植物と発酵菌の知恵について、現代科学の観点からも独自の考察が繰り広げられ、議論がめちゃくちゃおもしろかったのです! 今回、とっても感動したのが、アミ族の野草の知恵と食文化の豊かさ。 これまでも、屏東科学大学の先生方にご案内いただき、タイヤル族やルカイ族の村でもインタビューしてきましたが、アミ族は特にすごい楽しいんです!!ちょっとその面白さを解説したいと思います。 目次 🌿原住民のどぶろくは養命酒だった 🌿発酵食品パラダイス!豚の熟鮓の内臓の塩辛、魚卵の漬物、発酵づくしの食卓 🌿植物の知識まじやばい!100種類の野草が並ぶ食卓 🌿ワイルドに食べる焼き石をじゅわーーーっと!ビンロウの器に注ぐ焼き石火鍋 🌿原住民のどぶろくは養命酒だった 麹作りに12種類の植物を使います。 それぞれに健康食品としての効能や香り、殺菌、保存性のある植物たちです。 チンキとして 薬草をお酒に漬け込む「薬酒」とは違って、お酒 そのもの作る発酵の過程で植物が…

台湾原住民アミ族の酒と草麹作り

<ならいごとの旅in花蓮&台東> ときどき募集してます、原住民の森へのならいごとの旅。今回の旅のテーマは「台湾原住民の植物と発酵」。植物学や食品化学の研究者、麹やさんのスタッフなどとともに、原住民集落へ〜。発酵を教えている現地の学校で出会った人たちもみなさん、面白い方ばかりでした。 まずは、花蓮にある原住民野草学校に行ってきました。校長先生はお留守でしたが、スタッフのHanaさんが、丁寧に案内していただき、いろんな植物の知恵を学ぶことができました。 こちらの集落では、酒麹を作るために、7つの植物を採集すること、豆豉の菌をおこすために使う植物のこと、染料植物や、布、工芸、雑穀・・・このキーワードに興味がある人にはとてもたのしいと思います。 学校の周りには菜園もあって、約40分の菜園ツアーは70元で要予約とのこと。次回は予約してから行きたいな、と思いました! <草麹作りに使われる7つの植物> 🌿柚子葉 🌿大葉田香 🌿毛柿葉 🌿七里香 🌿荖葉 🌿野芹葉 🌿刺蕊 ちなみに草麹とは、台湾はじめ、ヒマラヤや東南アジアに受け継がれた天然発酵の麹のことで、培養された種菌の代わりに草を使います。 アジアの醸造は、草についてる天然菌で醸すワイルドな酒造りなんですね。 香りは、パン酵母のよ…

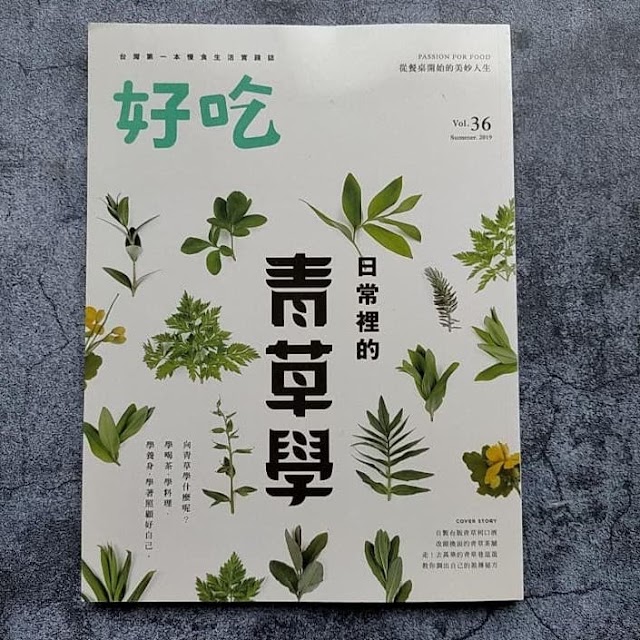

好吃36:日常裡的青草学

「好吃 36 日常の青草学」 このシリーズのマガジンが好きでけっこういろいろ集めてます。 青草は中国語で薬草。加工された生薬に対して生の植物(フレッシュハーブ)で、主に夏に飲まれるドリンクとして親しまれています。台北の龍山寺の奥にある青草巷は有名ですね。 日本にはない青草文化ですが、ドクダミやヨモギなど日本でもおなじみの植物もあったりして、日本でも使える知恵もありますよ。ぜひ暮らしに取り入れたいですね。 <内容> ・龍山寺の近くにある青草街(薬草ストリート)で売ってるドリンク紹介 ・秘伝の薬草茶 ・ハーバリストから学ぶDIY ・四季の薬草の取り入れ方 ・薬草店の紹介 ・薬酒のつくりかた 作者:好吃研究室 「好吃」は、台湾のスローフードを特集する雑誌。 お母さんに学ぶ手料理や、自家製調味料、ハーブ、台湾茶、常民文化の知恵などの特集を組まれています。日本でいう、「danchu」とか「うたかま」あたりがイメージに近いです。 danchuより民藝、手仕事よりかな。農文協をちょっとオシャレにした感じ。 もくじ PART 1 青草茶とは? ・薬草の解説 ・ブレンド茶の合わせ方 ・薬草の煎じ方 ・煎じる以外の薬草の利用方法 ・Q&A ・夏、秋の薬草 PART 2青草街 ・青草街探検 PA…

台湾薬膳講座:棗の手仕事 vol.2 干し棗ペースト

薬膳では血の巡りをよくして胃腸の働きを助けてくれるとされている棗をテーマにした手仕事講座第2弾。棗ペーストを作ります。 ストックしておくと、おやつにも使うと優しい甘みになるし、砂糖代わりに料理に入れても美味しい。中でも特にお気に入りが、棗バター。小豆バターのような感覚でパンに塗って食べるのがいちおしです。 月餅の餡になったり、バターになったり、使い回しのきく保存食のレシピもお伝えします。 <スケジュール> 19:00-19:30 台湾の薬草、薬膳の旅体験談と干し棗ペーストのアレンジレシピ紹介 19:30-20:30 干し棗ペースト作り 20:30-21:00 質疑応答(あれば) <学び方> ・事前にオンラインで準備物リストを送ります。 ・当日は、zoomで全国のキッチンをつなぎ、一緒に仕込みます。 ・棗が手に入る人は、資料のみで大丈夫です。 <各自準備してもらうもの> ・鍋、ブレンダー、漉し器、その他材料は事前にレシピを送付します。 <参加費> 資料のみ 3000円 棗つき 4000円 <送付するもの> ・事前資料:準備物リスト ・当日:薬膳と薬草、植物の暮らしへの活かし方などを共有 ・講座終了後:zoom録画ビデオ、アレンジレシピ集 ・新疆の棗(送料込み)<オプション> <…

新着