ときどき募集してます、原住民の森へのならいごとの旅。今回の旅のテーマは「台湾原住民の植物と発酵」。植物学や食品化学の研究者、麹やさんのスタッフなどとともに、原住民集落へ〜。発酵を教えている現地の学校で出会った人たちもみなさん、面白い方ばかりでした。

まずは、花蓮にある原住民野草学校に行ってきました。校長先生はお留守でしたが、スタッフのHanaさんが、丁寧に案内していただき、いろんな植物の知恵を学ぶことができました。

こちらの集落では、酒麹を作るために、7つの植物を採集すること、豆豉の菌をおこすために使う植物のこと、染料植物や、布、工芸、雑穀・・・このキーワードに興味がある人にはとてもたのしいと思います。

学校の周りには菜園もあって、約40分の菜園ツアーは70元で要予約とのこと。次回は予約してから行きたいな、と思いました!

<草麹作りに使われる7つの植物>

🌿柚子葉

🌿大葉田香

🌿毛柿葉

🌿七里香

🌿荖葉

🌿野芹葉

🌿刺蕊

ちなみに草麹とは、台湾はじめ、ヒマラヤや東南アジアに受け継がれた天然発酵の麹のことで、培養された種菌の代わりに草を使います。

アジアの醸造は、草についてる天然菌で醸すワイルドな酒造りなんですね。

香りは、パン酵母のような甘くてアロマティックなフルボディフレーバーで、華やかなお酒を作りたいときにおすすめです。おそらく、麹菌だけでなく、ケカビやクモノスカビ、さらに酵母も織り混ざった麹なのだと思います。

予習が終わったら、アミ族の村にテント泊しながら、12種類の野生植物を使った酒麹づくりを体験してきました。

まずはお庭のツアーから。薬用植物や工芸植物、染色植物をさがしながらフィールドワーク。そして、植物からとれた汁でもち米粉を丸めていく。

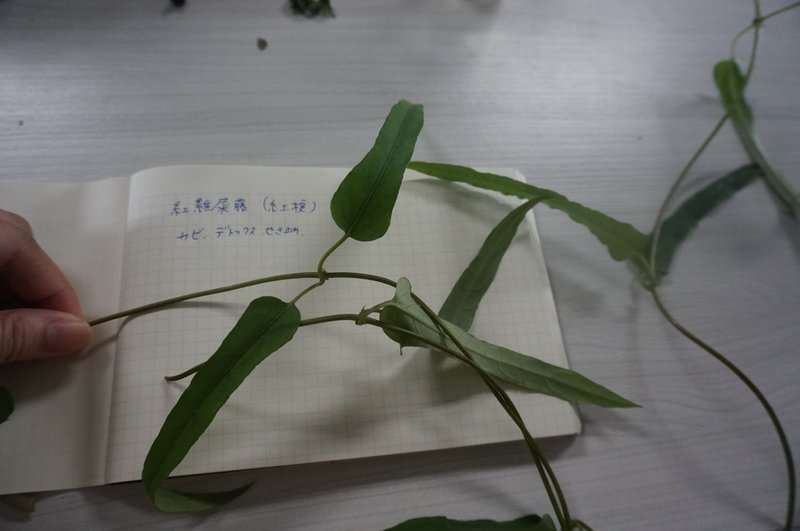

12種類の植物を選ぶ基準や風味の違い、薬膳的効果など、聞き取りしながら、植物標本を作りました。

野草学校で展示されていた7つの植物と比べてみるとまた面白いです。

集落によって、選ばれる植物は違えど、共通点がみえてきます。

採集した植物の効能や使用理由、ポイントなどは、また、発酵民族学のラボでもお話ししたいと思います。

<草麹作りに使われる12の植物>

🌿柚子葉

🌿大葉田香

🌿毛柿葉

🌿七里香

🌿紅梗荖葉

🌿山素英

🌿過山香

🌿紅鶏尿藤

🌿金午時

🌿艾草

🌿薄荷

🌿紅骨九層塔

夜は、参加者のみんなで、アミ族のお父さんの手料理をご馳走になりました。原住民のお父さんはだいたい料理上手なのだとか!

ビンロウの葉っぱを手仕事用に拾って加工したり、アミ族の市場に行ったり。とても充実した日々でした。

0 コメント